domingo, 22 de julio de 2007

Sobre la contradicción.

Durante los años de secundaria y prepa fui un pésimo estudiante formal, pero un estupendo estudiante informal.

No paraba de leer, de cuestionar y cuestionarme, de investigar, de aprender, pero no de cosas de la escuela. O al menos, de muy pocas cosas de la escuela.

Las matemáticas, la química, la biología, la física de la escuela no me interesaban, porque no las entendía y los profes no se interesaban en un simple alumno que preguntaba sobre asuntos distintos a sus temas y a sus dominios: ¿de qué está hecha una estrella?, ¿por qué la Biblia dice que del barro y los libros dicen que del mono?, ¿qué ocurre dentro de una bomba atómica cuando explota?, ¿por qué nos salen barros enormes a unos y a otros simples granitos, si todos tenemos los mismos cambios hormonales? Y así, muchas más.

La historia, la filosofía, el español, el arte me gustaban más, pero los maestros tampoco me contestaban las preguntas de fondo. ¿Que tiene que ver con nosotros eso de sólo sé que no sé, cuando yo sé que si sé?, ¿porque los aztecas no supieron ganar, si eran miles y los españoles unos cuantos?, ¿para qué me sirve saberme las partes de la oración, si sin saberlas puedo leer y entender los libros que me gustan?, ¿si el expresionismo es eso que dice, quiere decir que los demás artistas sentían menos pasión por su trabajo o que eran menos perfeccionistas? Pero no había caso. O no me entendían o no me explicaba. O no sabían o no les interesaba contestarle a un adolescente narizón con un tremendo barro en la nariz, que además faltaba a clases, no resolvía los problemas de clase cuando iba, cuestionaba muchas de las cosas de la escuela y se la pasaba soñando en cómo sería la vida cuando Maru se hiciera su novia (cosa que nunca fue).

No me mal entiendan. No era yo de esas lumbreras que todo lo saben pero que, soberbios, le hacen la vida de cuadritos a los profes. Tampoco de aquellos nerds, especialistas en una o dos materias y para los cuales, el resto del mundo no tiene importancia.

Era un adolescente bastante simple, sin aspavientos, sin ser especialmente difícil, con muy pocos amigos, sin novia (la nariz, el barro y la autoestima... podría escribir un libro como Narnia al respecto), tímido e introspectivo a cual más.

Pero leía.

Cuando terminé la prepa, moría de ganas de ir a la universidad. Pero no sabía siquiera qué podría estudiar. Después de muchas peripecias, llegué a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, más por casualidad que por una decisión racional. Ciencias de la comunicación, porque según algunos estaba siguiendo los pasos de mi padre, que era locutor en una estación de radio de mi ciudad.

Yo no tenía idea de qué se trataba la carrera en realidad, pero estaba en otra ciudad, lejos de los regaños y los desamores, las soledades y los recuerdos, y era como una aventura. Mi aventura.

Llegó la primera clase. Buenos días, nos dijo el maestro Xicotencatl Nava, a las once y diez del 30 de abril de 1979, día del niño en México.

La universidad... bla, bla, bla.

La profesión... bla, bla, bla.

Su responsabilidad... bla, bla, bla.

Pero luego se puso bueno. El sistema social es injusto, las escuelas sólo nos toman el pelo, lo que necesitamos es un pueblo que piense, que sea justo y libre... Y estamos así, porque somos una sociedad que no lee. ¡Momento, pensé, yo si leo!

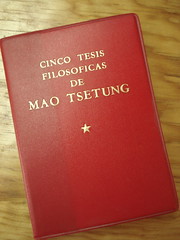

Como para callarme los pensamientos, al final Xicotencatl nos dijo: para la siguiente clase, lean c-o-m-p-l-e-t-o este libro. Y sacó de su portafolios un libro pequeñito, también sin aspavientos: Cinco tesis filosóficas de Mao-TseTung.

El primero de mayo, dia del trabajo (por lo que no se trabaja, claro), a las 6 de la mañana tomé mis pocos pesos, mi Guía Roji, que es un súper mapa de la Ciudad de México y mi librito rojo, que había comprado y comenzado a leer recién saliendo de clase el día anterior y me fui a "conocer" México. A las 5 tesis, leídas en los camiones, las "peseras" y el metro, no les estaba entendiendo todo, pero lo poco que si, no me estaba gustando mucho.

Cuando regresé a la casa esa noche, me di cuenta que había perdido el miedo a la ciudad, desconocida y enorme, en algún autobús o en algún carro del metro y que también había perdido un poco de mi inocencia provinciana por culpa de Mao.

Al día siguiente, cuando empezamos la clase, Xico nos preguntó, con cara de “estoy seguro que ninguno”, quiénes habíamos terminado el libro. Tres del grupo lo hicimos.

Pero quién sabe qué cara puse que él me espetó de frente: ¿No te gustó, te pareció difícil?

- No me gustó y si me pareció difícil.

- ¿Eres de aquí?

- No. Soy de Puebla.

- ¿Eres católico?

- Si.

- Y no te gusta el comunismo.

- No.

- Y quisieras que los comunistas desaparecieran del mundo.

- Si.

- Quisieras destruirlos.

- Si.

Y entonces cambié. Todo mi pasado como mal estudiante terminó en ese momento. Entendí que entonces empezaba realmente mi vida universitaria. Este maestro no era como los de la secundaria o la preparatoria. Este maestro, y para mí entonces, todos los maestros universitarios, sí estaba dispuesto a atender a un simple estudiante provinciano sin nada que pudiera destacarse de él en primera instancia.

A ocuparse personalmente de que este estudiante aprendiera de verdad, aprovechara su oportunidad, fuera mejor persona que antes de la universidad.

Este maestro no me descalificó por no compartir sus ideas y puntos de vista. No me dijo que yo estaba mal o equivocado o mal informado o que yo era menos porque nunca había leído algo de o sobre autores como Mao o Lenin o Marx o porque sólo leía novelas o teorías acordes a la manera de pensar de mis padres o porque había leído la Biblia o las Confesiones de San Agustín o libros del Selecciones.

Este maestro era el opuesto de mis otros maestros. Este maestro mostró, desde el primer momento, que me respetaba. Este maestro encarnaba la contradicción de la que habla Mao en sus tesis filosóficas.

- Pues si quieres destruir algo, dijo, primero tienes que conocerlo lo más profundamente que puedas. No te preocupes. Yo te ayudaré a entender y ya tú decides qué quieres hacer con lo que aprendas.

Blas Torillo.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)